Il Bombardamento di Bari e la Nascita Inaspettata della Chemioterapia: Una Rivoluzione Medica dalla Tragedia

Indice

- Introduzione: Il bombardamento di Bari e il suo contesto storico

- L’attacco del 2 dicembre 1943: cronaca di una notte tragica

- I danni causati: numeri e conseguenze sull’umanità e sulle infrastrutture

- Iprite a Bari: la drammatica contaminazione da agente chimico

- Stewart Alexander e la soluzione del mistero dell’iprite

- Gli effetti dell’iprite sui pazienti: un’osservazione rivoluzionaria

- Dall’orrore alla speranza: la scoperta della chemioterapia antitumorale

- Come la chemioterapia ha trasformato la medicina moderna

- Implicazioni etiche e scientifiche: dalla guerra alle cure oncologiche

- L’eredità del bombardamento di Bari nella ricerca e nella società

- Sintesi e conclusioni

Introduzione: Il bombardamento di Bari e il suo contesto storico

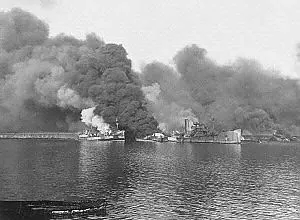

Nel panorama della Seconda Guerra Mondiale, il bombardamento di Bari del 2 dicembre 1943 occupa una posizione unica, non soltanto per la devastazione che provocò, ma soprattutto per il suo impatto duraturo sulla medicina moderna. Questo evento, spesso trascurato nei libri di storia rispetto ad altri episodi bellici, divenne, invece, la culla di uno dei più grandi sviluppi nella storia della medicina: la chemioterapia antitumorale. Il bombardamento di Bari, conosciuto anche come "la piccola Pearl Harbor italiana", fu condotto da oltre 100 bombardieri tedeschi e causò alcune delle pagine più dolorose della storia cittadina: circa 1000 morti tra civili e militari, 17 navi cargo affondate e un danno incalcolabile non solo al porto pugliese ma anche all’animo di una nazione già provata dalla guerra.

Tuttavia, la tragedia si tramutò in opportunità scientifica grazie a un elemento imprevisto: la fuoriuscita nell’aria di iprite, un agente chimico letale, contenuto segretamente in una delle navi affondate. Questo incidente, oltre a proiettare Bari tra le città martiri della guerra, la rese inconsapevolmente protagonista di una rivoluzione in campo medico.

L’attacco del 2 dicembre 1943: cronaca di una notte tragica

La sera del 2 dicembre 1943, il porto di Bari era affollato da navi cargo degli Alleati, cariche di rifornimenti fondamentali per sostenere l’avanzata nella campagna d’Italia. La presenza di tante navi rendeva il porto un obiettivo strategico e, non a caso, oltre 100 bombardieri tedeschi colpirono in maniera precisa e devastante. In poche ore, le esplosioni seminarono il caos: 17 navi cargo furono affondate, la città fu messa a ferro e fuoco e il bilancio delle vittime salì rapidamente. Migliaia furono i feriti, e molti di loro mostrarono sintomi clinici senza precedenti, destinati a suscitare interrogativi tra medici e infermieri.

L’entità della distruzione costrinse gli Alleati e le autorità locali a un’operazione di emergenza imponente. Si costruirono ospedali da campo e si attivarono tutte le risorse disponibili per tentare di fronteggiare una calamità di proporzioni mai viste nel sud Italia. Lo “shock Bari” divenne un termine con cui i superstiti e i medici indicarono quell’ondata di sofferenza e devastazione, ma anche la fase acuta di crisi sanitaria che ne seguì.

I danni causati: numeri e conseguenze sull’umanità e sulle infrastrutture

Secondo le cronache e le ricerche successive, i danni materiali e umani furono enormi. Circa 1000 persone persero la vita tra civili, soldati italiani e Alleati; altre centinaia morirono nei giorni e nelle settimane successive per le ferite riportate. Bari vide annientate le sue infrastrutture portuali: magazzini, binari, edifici amministrativi e persino interi quartieri furono devastati dalle esplosioni e dagli incendi. La città entrò in stato di emergenza, e la popolazione fu costretta a confrontarsi con una situazione sanitaria senza precedenti.

La presenza di decine di corpi senza vita e la diffusione di miasmi tossici resero indispensabile un intervento medico di alto livello. E fu qui che furono notati i primi sintomi insoliti tra i feriti: ustioni strane, difficoltà respiratorie, perdita di capelli e, in alcuni casi, emorragie inspiegabili. Tali manifestazioni puzzle portarono all’ipotesi che qualcosa di ben diverso dalle bombe fosse entrato in gioco in quella notte fatale.

Iprite a Bari: la drammatica contaminazione da agente chimico

L’elemento di discontinuità rispetto ad altri bombardamenti fu la presenza, nel porto di Bari, di un carico segreto e destinato a non essere mai svelato: l’iprite, o gas mostarda. Una delle navi americane affondate, la SS John Harvey, trasportava infatti ordigni riempiti di iprite. Durante l’attacco, le esplosioni liberarono questa sostanza nell’aria, causando una contaminazione silenziosa e letale.

L’iprite, vietata dalle convenzioni internazionali dopo la Prima Guerra Mondiale, era stata immagazzinata a Bari come deterrente, ma nelle intenzioni alleate non doveva essere usata attivamente. Tuttavia, la sua dispersione accidentale ebbe effetti immediati sulla popolazione, sui soldati e persino sul personale sanitario. I sintomi d’esposizione all’iprite – eritemi, ustioni chimiche, difficoltà respiratorie e danni sistemici – divennero ben presto l’indizio di un grave avvelenamento collettivo.

Stewart Alexander e la soluzione del mistero dell’iprite

In questa realtà caotica emerse la figura del dottor Stewart Francis Alexander, un medico militare americano con formazione in tossicologia, inviato a Bari per indagare sulle cause delle strane patologie osservate tra i sopravvissuti e i soccorritori. Alexander notò che le caratteristiche delle lesioni e la rapidità con cui alcuni pazienti peggioravano non corrispondevano a quanto atteso in caso di ustioni convenzionali.

Prese campioni di tessuto, analizzò il sangue dei pazienti e cercò tracce chimiche sulle vittime. In breve tempo, confermò la presenza di iprite. Alexander non solo rivelò la causa dell'avvelenamento di massa, ma produsse anche uno dei primi rapporti scientifici sistematici sull’esposizione accidentale a un agente chimico durante la Seconda Guerra Mondiale. La sua attività, seppur inizialmente ostacolata dal segreto militare che circondava il carico, fu fondamentale non solo per la gestione dei pazienti, ma soprattutto per avviare un’esperienza clinica senza precedenti.

Gli effetti dell’iprite sui pazienti: un’osservazione rivoluzionaria

Il dramma dell’iprite a Bari fu diverso da quello di un semplice avvelenamento. Oltre ai sintomi acuti, Stewart Alexander e i suoi colleghi notarono drastiche variazioni nei valori ematologici dei pazienti: si osservava una marcata diminuzione dei globuli bianchi, delle piastrine e dei globuli rossi. In altre parole, in molti soggetti esposti all’iprite vi era una soppressione midollare importante.

Questa osservazione, all’epoca sconvolgente, aprì nuove domande: come poteva un agente chimico danneggiare così selettivamente il sistema ematopoietico dell’essere umano? Nonostante l’orrore e l’urgenza di salvare vite, i dati raccolti costituirono la base per successive ricerche. L’iprite, letale in dose massiccia, sembrava esercitare un effetto di blocco sulla proliferazione delle cellule più suscettibili: proprio quelle del sangue, che si dividono rapidamente, come fanno anche molte cellule tumorali.

Dall’orrore alla speranza: la scoperta della chemioterapia antitumorale

Alla fine della guerra, i risultati clinici e i dati scientifici accumulati vennero studiati da ricercatori americani e inglesi. Scoprirono che, in dosaggi controllati, i derivati dell’iprite potevano essere utilizzati per inibire la crescita delle cellule rapidamente proliferanti, come quelle dei tumori maligni. Cominciò così la sperimentazione dei primi composti chemioterapici nella cura di linfomi e leucemie.

La scoperta, nata nelle tenebre di Bari, portò all’introduzione della mecloretamina e delle cosiddette mostarde azotate nella terapia antitumorale. Questi composti furono la base della moderna chemioterapia antitumorale. L’efficacia dimostrata in laboratorio fu successivamente confermata anche su pazienti oncologici: per la prima volta farmacologi e oncologi disponevano di una strategia per colpire selettivamente i tumori, distinguendo le cellule malate da quelle sane, seppur con effetti collaterali non trascurabili.

Come la chemioterapia ha trasformato la medicina moderna

Col passare degli anni, l’esperienza di Bari fu riconosciuta come la scintilla che aveva dato il via a una delle più profonde rivoluzioni biomediche del XX secolo. La chemioterapia, sebbene inizialmente imperfetta e dolorosa, aprì la strada allo sviluppo di ulteriori famiglie di farmaci antitumorali. A partire dagli anni ’50, la combinazione di più principi attivi e l’adozione di protocolli terapeutici sempre più sofisticati portarono a una progressiva diminuzione della mortalità oncologica.

Ora le parole "chemioterapia antitumorale" evocano speranza, cura e lotta contro un nemico subdolo, ma fino agli anni ’40 il cancro era sinonimo di ineluttabilità. Non va dimenticato che tutto ebbe inizio da una dolorosa serata di dicembre, quando l’impatto medico del bombardamento di Bari cambiò per sempre il modo di concepire la lotta ai tumori.

Implicazioni etiche e scientifiche: dalla guerra alle cure oncologiche

La storia della chemioterapia, nata dall’osservazione degli effetti dell’iprite a Bari, solleva riflessioni etiche profonde. Se da un lato è innegabile il valore dei risultati ottenuti, dall’altro rimane il paradosso di una scoperta sanitaria di portata mondiale derivante dall’orrore della guerra. Domande sulla segretezza militare, sulla gestione dei rischi chimici e sulla responsabilità nei confronti delle popolazioni civili continuano a interrogarci ancora oggi.

Ciononostante, l’esperienza di Bari stimola anche una riflessione su come la scienza tragga spesso impulso dagli eventi più drammatici, trasformando la sofferenza in opportunità di salvezza. La città di Bari è diventata simbolo non soltanto del dolore, ma anche della speranza, contribuendo con la sua tragedia a offrire possibilità di guarigione a milioni di pazienti nel mondo.

L’eredità del bombardamento di Bari nella ricerca e nella società

Negli anni successivi al bombardamento di Bari, la città e la sua comunità scientifica hanno vissuto con la consapevolezza di essere state, loro malgrado, al centro di una vicenda che ha cambiato la storia della medicina. Oggi, numerosi monumenti, documentari e pubblicazioni ricordano il legame tra la città pugliese, la bomba chimica di Bari e la nascita della chemioterapia. Gli studi sulla storia della chemioterapia e sull’impatto medico del bombardamento di Bari sono approfonditi sia dalla ricerca italiana che internazionale, e ogni anno convegni e seminari ribadiscono l’importanza di non dimenticare quegli eventi.

Tra i contributi più rilevanti vi è anche quello dello storico della medicina militare, che rimarca come la scoperta della chemioterapia non sarebbe stata possibile senza il coraggio clinico e scientifico di figure come Stewart Alexander. La memoria di Bari non è soltanto una memoria di guerra, ma anche – e soprattutto – una memoria di rinascita.

Sintesi e conclusioni

Il bombardamento di Bari rappresenta uno degli esempi più drammatici di come l’orrore della guerra possa, in circostanze straordinarie, generare progressi inaspettati a beneficio dell’intera umanità. I fatti di quella notte del 2 dicembre 1943 – dall’attacco dei bombardieri tedeschi all’affondamento delle navi cargo, dalla dispersione dell’iprite fino ai sacrifici dei medici come Stewart Alexander – non solo segnarono una profonda ferita per la città, ma si tradussero in una delle più grandi scoperte dell’oncologia moderna: la nascita della chemioterapia antitumorale.

Riflettere sulla storia della chemioterapia, sulla scoperta della chemioterapia a Bari, sull’effetto dell’iprite a Bari e sull’impatto medico del bombardamento di Bari significa riconoscere il ruolo che la città e i suoi protagonisti hanno avuto nell’aprire nuove strade alla scienza. Oggi le lezioni di quell’esperienza sono ancora vive nei laboratori e negli ospedali di tutto il mondo, e Bari rimane – suo malgrado – un simbolo indelebile del difficile ma possibile connubio tra dolore e progresso.