Esame orale di Maturità: una studentessa si ribella al sistema

Indice

- Introduzione

- La scena dell’esame: tra tensione e protesta

- Il ruolo della valutazione nella scuola italiana

- La voce degli studenti: il disagio cresce

- Tra pressione e benessere: gli effetti sulla salute mentale

- Il dialogo negato: come cambiano i rapporti studenti-docenti

- Il sostegno familiare come ancora di salvezza

- Le reazioni della scuola e della società

- Gli esperti parlano: la necessità di una svolta

- Proposte per una scuola più attenta e inclusiva

- Conclusioni e prospettive

Introduzione

Nell’estate del 2025 un episodio avvenuto durante un esame orale di maturità scuote la scuola italiana. Una studentessa di una scuola superiore, invece di rispondere alle domande della commissione, ha scelto il silenzio come forma di protesta, denunciando pubblicamente la mancanza di attenzione dei docenti per il benessere e la realtà degli studenti. “Il focus dei docenti sono i voti, non c’è mai stata la voglia di scoprire la vera me”: con queste parole, riportate dopo l’esame, la giovane ha acceso i riflettori su una questione sempre più rilevante, quella del rapporto tra pressioni sulle valutazioni e benessere psicologico degli allievi. L’episodio solleva domande fondamentali su come la scuola italiana affronti l’ultimo atto di un lungo percorso e sull’urgenza di un ripensamento delle pratiche valutative e dei rapporti tra studenti, docenti e famiglie.

La scena dell’esame: tra tensione e protesta

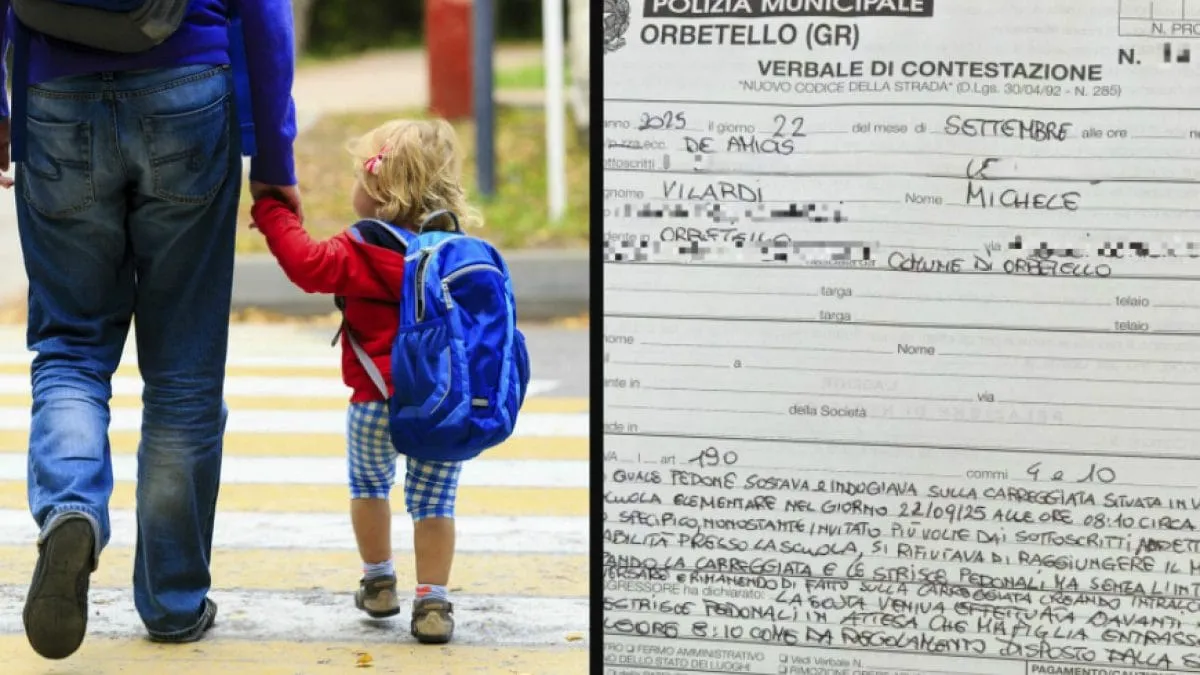

Era una mattina di luglio come tante per la commissione d’esame, ma in pochi minuti la routine è sfumata. Una studentessa si è seduta di fronte ai docenti, mostrando un’inconsueta determinazione a non parlare. Di fronte alle domande degli insegnanti, è rimasta muta, sguardo basso e silenzio ostinato. Non si tratta, per ammissione della stessa ragazza, di un improvviso vuoto di memoria. Al contrario, la scelta di non rispondere è stata consapevole, programmata a lungo e condivisa almeno in parte con la propria madre, che in seguito le darà pieno sostegno.

Dopo la prova orale, la studentessa ha rotto il silenzio solo con alcuni giornalisti, spiegando la sua azione come un messaggio chiaro contro un sistema che – a suo dire – «valuta solo il numero scritto sul registro», senza alcuna curiosità verso le persone dietro i voti. Questa posizione, forte e forse radicale, esprime una frustrazione che molti studenti hanno espresso, in forme più o meno eclatanti, nel corso degli ultimi anni.

Il ruolo della valutazione nella scuola italiana

Il sistema della valutazione è da decenni al centro del dibattito sulla scuola. La “cultura del voto” in Italia è radicata, segna il percorso di ogni studente sin dalle scuole elementari. I numeri, le lettere, le medie e i punteggi sembrano essere il principale, talvolta unico, metro per misurare il valore e il successo di chi frequenta gli istituti, culminando proprio nell’esame di maturità. Questo rito di passaggio, considerato il primo vero esame della vita, spesso racchiude aspettative altissime e tensioni insostenibili.

Nella pratica quotidiana, il sistema valutativo rischia di diventare una forma di controllo più che di crescita, laddove il peso del giudizio numerico prevale sull’attenzione alla complessità della persona e alle sue capacità non sempre facilmente quantificabili. Negli ultimi anni, pedagogisti e psicologi dell’educazione hanno più volte lanciato l’allarme sulla necessità di riformulare le modalità con cui il successo scolastico viene misurato, introducendo strumenti capaci di valorizzare anche competenze trasversali, empatia, creatività e spirito critico.

La voce degli studenti: il disagio cresce

Non è un caso che il gesto della studentessa abbia risuonato fortemente nell’opinione pubblica. Molte testimonianze di coetanei, raccolte all’indomani dell’episodio, descrivono una situazione nella quale la pressione per il risultato supera di gran lunga il desiderio di apprendere o di crescere come persone. Diversi studenti, attraverso forum digitali, social network e lettere pubblicate su varie testate, riferiscono di sentirsi spesso invisibili all’interno delle classi, considerati solo in base al rendimento.

Accanto alle eccellenze che riescono a cavalcare il sistema, c’è una maggioranza silenziosa che fatica a emergere, che soffre per una scuola percepita come meccanica e distante. In questo quadro, la scena muta all’esame orale diventa atto di rottura, ma anche richiesta di ascolto, che interroga la scuola e la società su ciò che davvero conta nella formazione dei giovani.

Tra pressione e benessere: gli effetti sulla salute mentale

Il legame tra stress scolastico e disagio psicologico è ormai confermato da svariati studi. L’ansia da prestazione e la paura di “non essere all’altezza” influenzano la serenità e la salute mentale di molti studenti. Secondo recenti rapporti del Ministero dell’Istruzione, negli ultimi cinque anni si è registrato un aumento del ricorso a sostegno psicologico da parte degli studenti delle scuole superiori.

Gli esami, e in particolare la maturità, rappresentano il culmine di un percorso lungo e spesso faticoso, in cui si condensano paure, aspettative familiari e pressioni sociali. La mancanza di uno sguardo attento e personalizzato da parte della scuola può aumentare il senso di solitudine e il rischio di comportamenti problematici, come la scena muta, il rifiuto del dialogo o episodi di abbandono.

Il benessere degli studenti, ribadito in molti decreti e linee guida ministeriali, sembra ancora troppo spesso sacrificato in nome dell’efficacia valutativa. Iniziative come laboratori emotivi, sportelli di ascolto e tutoraggio vengono avviate in alcune scuole all’avanguardia, ma faticano a diventare la regola invece che l’eccezione.

Il dialogo negato: come cambiano i rapporti studenti-docenti

La protesta della studentessa non è solo contro i voti. Dentro la sua scelta, c’è anche la delusione per un rapporto percepito come freddo, distante, quasi impersonale tra le due principali componenti della scuola: studenti e insegnanti. La giovane accusa la mancanza di interesse reale verso la persona, limitando il rapporto a un “conteggio” di prestazioni e risultati.

Nel corso degli anni, molte indagini – come quelle condotte da Indire (l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) – hanno sottolineato come la qualità della relazione educativa influisca significativamente sull’autostima e sulla motivazione degli alunni. Dove c’è ascolto, empatia e curiosità verso l’individuo, aumentano anche l’engagement e il successo formativo. Ma nelle classi sovraffollate, oppresse dai programmi e dai tempi stretti, il dialogo tra studenti e docenti rimane spesso un’utopia.

Il sostegno familiare come ancora di salvezza

Nel caso della ragazza protagonista di questo racconto, un ruolo importante è stato svolto dalla madre che, pur consapevole dei rischi, ha sostenuto la scelta della figlia. Spesso il supporto della famiglia si rivela decisivo nel fronteggiare stress, frustrazione e senso di isolamento.

Nonostante questo, molte famiglie si trovano impreparate a gestire crisi adolescenziali che hanno origine proprio nel contesto scolastico, e non sempre possono contare su strumenti adeguati per intervenire. La necessità di un’alleanza educativa tra scuola e famiglia, che metta il benessere al centro, è ormai inequivocabile. Sono sempre di più gli esperti che chiedono percorsi di formazione specifica per genitori, oltre che per docenti, affinché la gestione della pressione scolastica non rimanga interamente sulle spalle dei ragazzi.

Le reazioni della scuola e della società

Come spesso accade quando un gesto rompe la routine, anche questa scena muta è nata per suscitare un dibattito, e la reazione non si è fatta attendere. Tra comprensione e stupore, diversi docenti hanno dichiarato alla stampa di vivere anch’essi crescenti pressioni da parte delle famiglie e degli organi scolastici, sottolineando che il sistema di valutazione è imposto dall’alto e spesso poco modificabile a livello di singole scuole.

Situazioni di questo tipo stanno, tuttavia, spingendo alcune istituzioni a riflettere sulla necessità di uno sguardo più ampio, che coniughi la valutazione formale con un’attenzione autentica per il benessere e l’ascolto. Intellettuali, pedagogisti e rappresentanti delle associazioni studentesche chiedono uno sforzo comune a scuola e ministero per garantire sportelli di ascolto psicologico e percorsi di formazione alla relazione.

Gli esperti parlano: la necessità di una svolta

Psicologi dell’età evolutiva e pedagogisti sottolineano come il benessere, l’autostima e la serenità siano premesse indispensabili per qualsiasi apprendimento significativo. "Non possiamo continuare a sacrificare il benessere degli studenti sull’altare della prestazione; senza una relazione educativa fatta di dialogo e attenzione all’individualità, anche la valutazione perde senso e utilità”, spiega la dott.ssa Irene Vairo, psicologa esperta di educazione scolastica.

Sempre secondo gli esperti, è ora necessaria una riforma che includa obbligatoriamente il supporto psicologico, la riduzione dei carichi valutativi e la formazione costante dei docenti sulle competenze relazionali. Solo così la scuola può recuperare la propria funzione di comunità educativa e diventare luogo reale di crescita.

Proposte per una scuola più attenta e inclusiva

Alla luce di quanto accaduto, emerge la necessità di ripensare seriamente il modello di valutazione e la centralità della relazione nella scuola italiana. Sono diverse le proposte allo studio a livello ministeriale e locale:

- Introdurre una valutazione integrata che tenga conto, oltre che dei risultati didattici, anche di competenze sociali, emotive e relazionali;

- Rafforzare il ruolo del docente come tutor e non solo come valutatore;

- Potenziare il supporto psicologico nelle scuole con sportelli permanenti di ascolto;

- Ridurre il numero di prove standardizzate e valorizzare i percorsi di progetto individuali;

- Mai trascurare l’ascolto degli studenti, con occasioni strutturate di confronto e coinvolgimento.

Tutte misure che necessitano di risorse, formazione e volontà politica e che – sottolineano i pedagogisti – dovrebbero essere adottate con urgenza, per prevenire situazioni di disagio e isolamenti silenziosi come quello della scena muta.

Conclusioni e prospettive

L’episodio della studentessa che si è rifiutata di affrontare l’esame orale di maturità rappresenta non solo un gesto di protesta individuale, ma un segnale allarmante sulle condizioni in cui versa il sistema scolastico italiano, in particolare rispetto alla pressione valutativa e al benessere psicologico degli studenti. La sua decisione di scegliere il silenzio, sostenuta dalla famiglia, ha fatto emergere una realtà troppo spesso sottovalutata: quella di una scuola che parla sempre di risultati, ma troppo poco di persone.

Se da un lato la valutazione è parte necessaria di ogni percorso, dall’altro va profondamente rivista, arricchita dal riconoscimento della diversità e dal rispetto dei tempi e delle storie di ciascuno. Rafforzare il supporto psicologico, aprire spazi di ascolto autentico e umanizzare la relazione tra docenti e allievi sono passi urgenti per restituire alla scuola la sua funzione formativa e inclusiva, in grado di preparare davvero i giovani a essere cittadini consapevoli, equilibrati e felici.

Solo così gli episodi di “scena muta”, anziché segnali di rottura, potranno trasformarsi in occasioni di cambiamento e crescita per tutto il sistema scolastico nazionale.