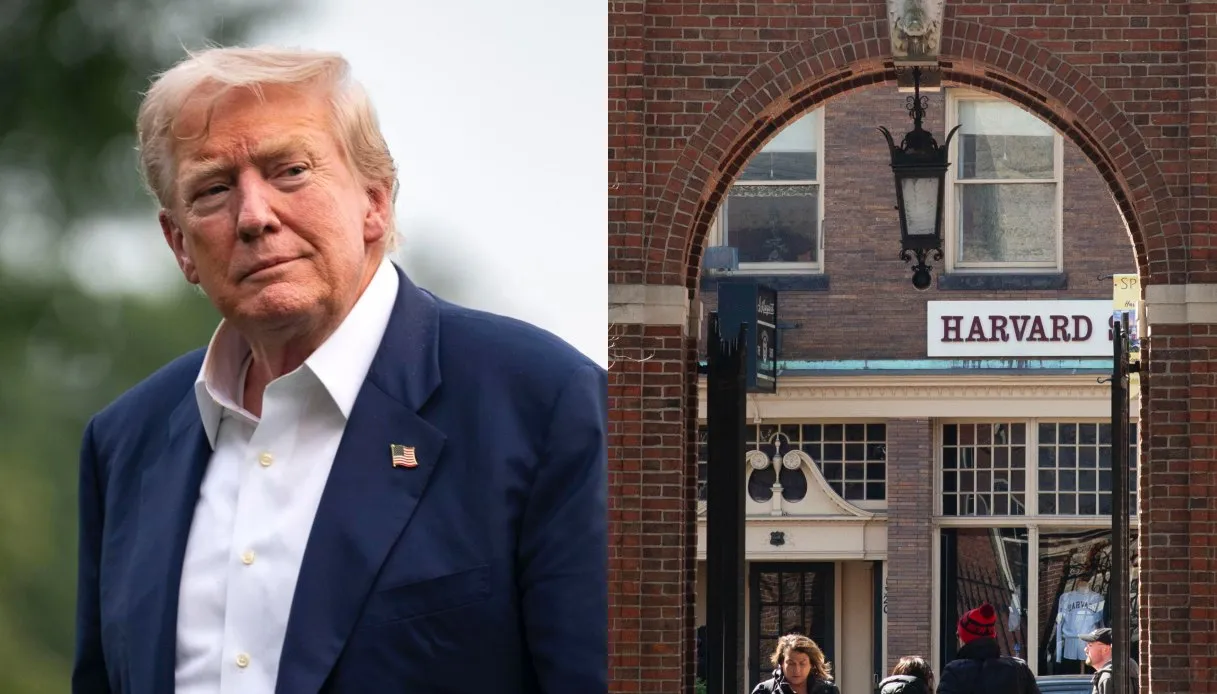

Harvard sotto pressione: Ex alunni contro l’accordo da 500 milioni con l’amministrazione Trump

Indice dei paragrafi

- L’appello degli ex studenti: la lettera aperta a Harvard

- L’accordo in discussione tra Harvard e il governo Trump

- L’esempio di Columbia e Brown: università americane sotto una nuova luce

- Autonomia accademica e libertà di espressione: i timori della comunità di Harvard

- La risposta dell’amministrazione universitaria

- Analisi delle reazioni: tra opinione pubblica e mondo accademico

- Implicazioni più ampie: effetti sugli atenei americani

- Conclusioni e prospettive future

L’appello degli ex studenti: la lettera aperta a Harvard

La recente mobilitazione degli ex studenti di Harvard rappresenta una delle proteste accademiche più significative emerse negli Stati Uniti negli ultimi anni. Con oltre 15.000 firme raccolte in pochi giorni, la lettera aperta indirizzata alla prestigiosa università si è imposta all’attenzione nazionale e internazionale. In questa lettera, gli ex alunni esortano con forza l’ateneo a non «cedere» alle pressioni dell’amministrazione Trump, ribadendo la necessità di difendere con fermezza i valori fondanti della libertà di espressione e dell’autonomia accademica, riferendosi direttamente al possibile accordo di 500 milioni di dollari in discussione tra Harvard e il governo statunitense.

La lettera, diffusa principalmente attraverso piattaforme digitali e reti associative di ex studenti, costituisce un appello senza precedenti alla leadership universitaria. L’iniziativa, soprannominata “Harvard ex alunni lettera aperta”, nasce dal timore condiviso che un’intesa con l’amministrazione federale possa comportare un effetto inibitorio sulla comunità accademica, penalizzando la creatività e la libertà di ricerca.

Tale preoccupazione, ampiamente diffusa tra laureati e sostenitori dell’ateneo, si fonda su un’analisi critica delle recenti strategie governative volte a regolare, anche finanziariamente, l’autonomia delle grandi istituzioni universitarie americane. Gli autori dell’appello sottolineano l’importanza di una presa di posizione forte da parte di Harvard, sia per il proprio prestigio sia per il ruolo di guida nel panorama educativo globale.

L’accordo in discussione tra Harvard e il governo Trump

La trattativa tra Harvard e l’amministrazione Trump si inserisce in un contesto nazionale teso, nel quale il rapporto tra università e governo è oggetto di scrutinio continuo. Al centro del dibattito, la proposta di un accordo finanziario da 500 milioni di dollari che, secondo alcune fonti autorevoli, il governo avrebbe avanzato per risolvere controversie legali e di governance con l’ateneo.

Le informazioni attualmente disponibili suggeriscono che l’intesa riguarderebbe presunte irregolarità amministrative riscontrate durante la precedente amministrazione e connesse a temi di trasparenza, gestione dei fondi e, in particolare, condotte ritenute non in linea con le direttive federali. Tuttavia, dettagli precisi sono mantenuti sotto riserbo, alimentando l’incertezza e il dibattito tra universitari, ex alunni e membri della comunità civile.

L’aspetto più controverso della vicenda, sottolineato anche dalla "Harvard ex alunni lettera aperta", consiste nel rischio percepito che una soluzione extragiudiziale, cui è stato accennato dalle stesse autorità federali, possa compromettere l’autonomia decisionale dell’università. In particolare, sono state sollevate preoccupazioni in merito a possibili condizionamenti futuri sulle politiche interne e sulla libertà degli organi accademici di programmare ricerca e insegnamento secondo standard propri, senza eccessive ingerenze esterne.

L’esempio di Columbia e Brown: università americane sotto una nuova luce

La questione dell’accordo Harvard-governo non si svolge in un vuoto. Recentemente, altre due importanti università statunitensi, Columbia e Brown, hanno già raggiunto accordi con la stessa amministrazione Trump, aprendo una strada controversa per la risoluzione delle dispute universitarie tramite negoziati politici ed economici diretti con lo Stato federale.

Il caso Columbia, in particolare, ha attirato l’attenzione dei media per le modalità e i contenuti del compromesso siglato: si tratta di un accordo che, a detta di molti osservatori, ha generato un impatto rilevante sull’indipendenza delle scelte universitarie, con alcune aree di insegnamento e ricerca sottoposte a una più stringente supervisione da parte degli enti governativi.

L’esempio di Brown segue dinamiche simili: la decisione di aderire a una soluzione negoziale, pur motivata da ragioni di efficienza e rapidità nella chiusura delle vertenze aperte, ha suscitato un intenso dibattito interno. Molti docenti e ricercatori temono che l’accomodamento possa rappresentare il primo passo verso una progressiva "normalizzazione" delle pressioni politiche sulle istituzioni accademiche americane.

Proprio gli sviluppi a Columbia e Brown sono richiamati nella lettera degli ex studenti di Harvard come casi emblematici di un rischio sistemico: la possibilità che l’autonomia degli atenei venga gradualmente erosa da una logica di compromesso con il potere politico di turno.

Autonomia accademica e libertà di espressione: i timori della comunità di Harvard

Il cuore della controversia ruota intorno a due principi fondamentali che hanno fatto la storia degli atenei statunitensi: autonomia accademica e libertà di espressione. Le università americane sono tradizionalmente viste come baluardo del pensiero critico, luoghi dove la produzione e la trasmissione della conoscenza devono restare il più possibile immuni da pressioni esterne, politiche o economiche.

Ma cosa accadrebbe se Harvard accettasse l’accordo da 500 milioni di dollari con il governo? Secondo la lettera degli ex studenti e numerosi commentatori, il rischio sarebbe triplice:

- Effetto inibitorio sulla comunità: si teme che docenti e ricercatori possano sentirsi limitati nei temi di ricerca e nella libertà di espressione, specie laddove questioni “scomode” possano urtare la sensibilità dell’amministrazione pubblica.

- Erosione della reputazione internazionale: Harvard è spesso considerata un punto di riferimento nel mondo accademico globale. Una cessione sulle prerogative di autonomia potrebbe avere ripercussioni sull’attrattività per docenti e studenti stranieri.

- Precedente pericoloso: se anche Harvard, con il suo prestigio e la sua storia, dovesse cedere, altri atenei potrebbero sentirsi legittimati a seguire il medesimo percorso, “normalizzando” l’ingerenza politica nei processi decisionali universitari.

I firmatari della lettera ribadiscono dunque la necessità di tutelare la libertà di espressione università USA e l’importanza di una presa di posizione netta contro qualsiasi forma di pressione, incluso il cosiddetto «soft power» esercitato tramite accordi economici vantaggiosi.

La risposta dell’amministrazione universitaria

Fino ad oggi, la risposta formale dell’amministrazione di Harvard ai timori sollevati dagli ex alunni è stata improntata alla cautela e al riserbo, pur sottolineando come il dialogo con le istituzioni governative sia una prassi consolidata nelle relazioni tra università e Stato negli Stati Uniti.

In un breve comunicato ufficiale, l’ateneo ha dichiarato di «prendere seriamente in considerazione le preoccupazioni di alunni, studenti e personale», sottolineando al contempo la necessità di valutare «tutte le opzioni disponibili» per tutelare il meglio possibile i propri interessi e quelli della comunità accademica. Non è stato confermato né smentito l’avvio di una trattativa formale per l’accordo da 500 milioni di dollari, ma numerose fonti interne confermano che la discussione è in atto ai massimi livelli del Consiglio di amministrazione dell’ateneo.

Gli osservatori notano che la posizione di Harvard è resa particolarmente delicata dalla presenza di precedenti illustri (Columbia e Brown) e dalla pressione incrociata esercitata dal governo e dalla propria comunità accademica. Una mossa azzardata potrebbe compromettere l’equilibrio tra necessità finanziarie e principi di governance democratica dell’università stessa.

Analisi delle reazioni: tra opinione pubblica e mondo accademico

La notizia della lettera degli ex studenti di Harvard e della possibile intesa con il governo statunitense ha generato una molteplicità di reazioni.

- Tra i membri della comunità accademica – sia attuali che passati – prevale una posizione di forte scetticismo. Molti docenti hanno espresso pubblicamente solidarietà all’appello degli ex studenti, ribadendo in incontri, forum e pubblicazioni la necessità di preservare l’autonomia accademica come bene irrinunciabile.

- Nell’opinione pubblica le reazioni sono più eterogenee. Una parte significativa della cittadinanza, specie in area repubblicana, tende a ritenere legittima l’azione del governo volta a regolamentare la sfera universitaria. Altri, al contrario, sottolineano il valore della libertà universitaria come garanzia di pluralismo e innovazione.

- Nei media specializzati e nelle principali riviste accademiche, il dibattito è acceso. Alcuni editoriali avvertono del pericolo di «un effetto domino» che potrebbe portare ad una centralizzazione delle scelte universitarie, a discapito di quella diversità che ha fatto la fortuna del sistema accademico statunitense.

Le reazioni internazionali, in particolare dagli ambienti accademici europei, non si sono fatte attendere: in diversi paesi, università e studiosi lanciano moniti contro il rischio di una deriva autoritaria, sottolineando la necessità di un fronte comune a difesa dei principi di libertà e autonomia nella ricerca.

Implicazioni più ampie: effetti sugli atenei americani

Il caso di Harvard è solo l’ultimo di una serie di episodi che stanno progressivamente ridefinendo il rapporto tra università americane e governo federale. L’eventualità di un accordo da 500 milioni di dollari tra Harvard e Trump può aprire la strada ad una riorganizzazione profonda delle relazioni fra atenei, Stato e società.

Secondo alcuni analisti, l’ondata di proteste e la ferma opposizione degli ex studenti ad un “compromesso politico” rappresentano un segnale chiaro: una parte consistente del mondo universitario non intende rinunciare ai propri valori fondanti.

Ecco alcune possibili conseguenze dirette e indirette di simili accordi:

- Aumento delle pressioni politiche sulle politiche accademiche;

- Mutamento delle fonti di finanziamento universitario, con maggior peso delle sovvenzioni condizionate;

- Crescente incertezza tra studenti e personale docente sulla stabilità del sistema;

- Rischio di omologazione dei curricoli accademici, minando il pluralismo dell’offerta formativa;

- Effetti sulla mobilità internazionale, con possibili ricadute negative sull’attrattività degli atenei statunitensi.

Queste dinamiche richiedono un’attenta riflessione sia da parte della governance degli atenei sia dai policy makers, con molte voci che chiedono un maggiore confronto pubblico sulle future riforme universitarie.

Conclusioni e prospettive future

In conclusione, il recente caso di Harvard mostra come le università americane si trovino oggi al centro di complesse dinamiche politiche, economiche e culturali. Lo scontro tra la difesa dell’autonomia accademica e le crescenti pressioni politiche rappresenta una sfida non solo per l’ateneo, bensì per l’intero sistema educativo degli Stati Uniti.

La mobilitazione di oltre 15.000 ex studenti testimonia quanto sia ancora vivo e sentito il legame tra i laureati e la loro alma mater. L’appello a «non cedere» non è solo un gesto simbolico: è l’affermazione di una visione della libertà di espressione e della qualità dell’istruzione superiore che, inevitabilmente, andrà ad incidere sugli sviluppi futuri del settore.

Se Harvard deciderà o meno di accettare l’accordo da 500 milioni di dollari con il governo Trump sarà probabilmente determinante non soltanto per le sorti di questa storica istituzione, ma anche per stabilire un orientamento per tutte le università americane alle prese con accordi governativi. Le prossime settimane saranno cruciali per comprendere se prevarrà l’interesse di breve periodo o la volontà di preservare quei valori che hanno contribuito a rendere grande il sistema universitario statunitense. La comunità accademica, sia negli Stati Uniti sia oltre, seguirà con attenzione l’evolversi della situazione, consapevole che si tratta di una partita che va ben oltre l’aspetto economico e che riguarda i principi stessi della società democratica e del sapere.