Il coraggio del dissenso: Marconcini rifiuta il voto di maturità

Indice

- Introduzione al caso Marconcini

- La lettera che ha scosso l'istruzione italiana

- Il contesto del sistema scolastico italiano

- Reazioni delle istituzioni e dei compagni di scuola

- La posizione di Bianca Piergentili e il dibattito interno

- Dal caso singolo alla protesta collettiva

- Il boicottaggio dell’esame di stato 2025

- Le richieste degli studenti e la risposta dei docenti

- Analisi critica del sistema scolastico italiano

- Il voto di maturità tra merito e simbolo

- Considerazioni psicologiche e sociali sui giovani e l’identità

- Prospettive future: quali riforme all’orizzonte?

- Conclusione: una protesta che accende un dibattito necessario

Introduzione al caso Marconcini

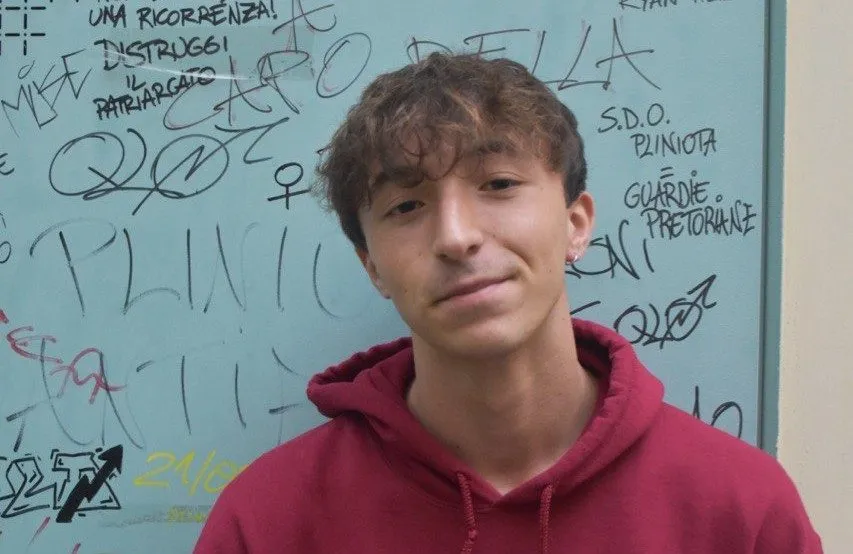

Nell’estate del 2025, Pietro Marconcini, diciannovenne diplomato al Liceo Scientifico Plinio Seniore di Roma, ha compiuto un gesto destinato a lasciare il segno nel dibattito pubblico: ha rifiutato il voto di maturità e ha chiesto al Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, di ridurlo d’ufficio al minimo consentito dalla legge, 60/100. Un atto di dissenso che non si limita a una scelta individuale, ma vuole testimoniare una profonda insoddisfazione nei confronti del sistema scolastico italiano. L’eco della sua protesta si è rapidamente diffusa sui media e sui social network, sollevando interrogativi, adesioni e polemiche che coinvolgono studenti, docenti, esperti e politici.

La lettera che ha scosso l'istruzione italiana

Il gesto di Pietro Marconcini non è stato affatto improvvisato, né frutto di un momento di rabbia. In una lunga e articolata lettera indirizzata al Ministro Valditara, Pietro ha spiegato le ragioni profonde della sua scelta, descrivendo la sua insofferenza verso un sistema che, a suo avviso, valorizza la standardizzazione a scapito della creatività e dell’individualità. Nel testo – diventato virale tra le community studentesche – Marconcini denuncia la centralità degli esami e dei voti come strumenti valutativi che ignorano lo sviluppo critico della persona, sostituendolo con una logica meramente quantitativa. La decisione di "rifiutare il voto" e chiedere la riduzione al 60 vuole rappresentare, secondo il suo racconto, una forma di protesta pacifica e simbolica.

"Non riconosco il sistema che mi ha valutato e mi ha attribuito un numero. Chiedo che il mio voto sia abbassato al minimo, perché questa cifra non parla di me né dei miei compagni. Parla solo di un sistema superato, che necessita cambiamenti radicali." Così si legge nelle prime righe della lettera. Marconcini argomenta, poi, come la scuola rischi di restare ancorata a modelli novecenteschi, non più in sintonia con le esigenze e le aspettative delle nuove generazioni.

Il contesto del sistema scolastico italiano

Il gesto di Pietro si inserisce in un momento di forti tensioni e riflessioni sul sistema scolastico italiano, da tempo oggetto di critiche per la sua rigidità e l’incapacità di rispondere alle esigenze di una società in rapida trasformazione. Negli ultimi anni, si è diffuso tra studenti e addetti ai lavori il sentimento che la scuola sia rimasta troppo legata a prassi tradizionali, agli schemi di valutazione numerica e alle prove standardizzate, sacrificando l’attenzione all’individuo, alle competenze trasversali e alla motivazione intrinseca allo studio.

Il caso Marconcini, dunque, non è isolato né tantomeno marginale, ma si colloca all’interno di un movimento più ampio che vede i protagonisti della scuola – studenti, insegnanti, famiglie – mettere in discussione modelli consolidati.

Reazioni delle istituzioni e dei compagni di scuola

La reazione delle istituzioni al gesto di Pietro Marconcini è stata pressoché immediata. Il Ministro Valditara, pur riconoscendo la legittimità della richiesta formale dello studente, ha scelto di non accogliere la proposta di abbassamento del voto, ricordando che il valore attribuito agli esami di Stato costituisce un elemento fondamentale di garanzia per l’intero sistema. Tuttavia, lo stesso Ministero ha espresso apertura al dialogo e all’ascolto delle proposte che emergono dal mondo giovanile.

All’interno della comunità scolastica, le reazioni sono state variegate. Se da un lato i compagni di Marconcini si sono stretti attorno a lui, condividendo una parte del disagio che la sua azione ha voluto rappresentare, dall’altro alcuni docenti hanno manifestato preoccupazione per il rischio che simili proteste delegittimino l’intero impianto della valutazione scolastica. In ogni caso, si tratta di una discussione che attraversa in profondità i corridoi delle scuole italiane.

La posizione di Bianca Piergentili e il dibattito interno

Una delle voci che ha maggiormente contribuito a chiarire il senso della protesta di Pietro Marconcini è quella di Bianca Piergentili, anch’essa maturanda e figura di riferimento nel dibattito interno alle scuole romane. Nel suo commento pubblico alla lettera di Pietro, Bianca ha sottolineato come non si tratti semplicemente di una protesta contro la singola esperienza personale, bensì della richiesta di ripensare radicalmente le modalità di valutazione, riconoscendo il ruolo degli studenti non più come semplici destinatari ma come veri coprotagonisti del processo educativo.

Piergentili ha evidenziato che molti studenti condividono la sensazione di non essere realmente ascoltati dalle istituzioni e che il percorso scolastico dovrebbe aiutare a scoprire e valorizzare i talenti, anche al di fuori delle griglie tradizionali. Il suo intervento ha contribuito a spostare il focus del dibattito dalla singola contestazione al tema, più ampio, della ridefinizione del patto educativo tra scuola e nuove generazioni.

Dal caso singolo alla protesta collettiva

Si potrebbe pensare che il gesto di Pietro sia un episodio isolato, frutto di una personale insoddisfazione. Tuttavia, la realtà è ben diversa. La scelta di Marconcini si inserisce in una vasta ondata di movimento studenti scuola Italia, che negli ultimi mesi ha visto il sorgere di numerose iniziative di boicottaggio e di manifestazioni pubbliche. Alcuni studenti hanno scelto di presentarsi agli esami rifiutando di sostenere le prove orali, altri hanno srotolato striscioni nei cortili degli istituti o hanno promosso dibattiti pubblici all’interno delle scuole.

Anche il boicottaggio esame di Stato 2025 ha assunto dimensioni nazionali, pur in forme differenti a seconda dei territori. Se a Roma si sono registrati i casi più eclatanti, le cronache riportano fatti simili anche in altre città come Milano, Firenze e Napoli. In tutto il paese il tema dissenso studenti maturità è entrato prepotentemente nell’agenda dei media.

Il boicottaggio dell’esame di stato 2025

Quella del 2025 rischia di passare alla storia come una delle maturità più contestate dell’era recente. Il boicottaggio, avvenuto attraverso la rinuncia alle prove orali o la consegna in bianco degli elaborati scritti, sta generando un acceso confronto pubblico. In particolare, la protesta coinvolge direttamente il tema della reazioni voto maturità Italia, con diversi casi di studenti che, come Marconcini, hanno scelto di non riconoscere la legittimità del giudizio espresso dalla commissione d'esame.

Non sono mancati episodi di tensione anche tra gli stessi ragazzi, con una parte degli studenti che – pur condividendo le critiche al sistema – ha espresso preoccupazione circa l’efficacia delle forme di dissenso adottate, temendo che queste possano compromettere la credibilità del titolo di studio.

Le richieste degli studenti e la risposta dei docenti

La protesta non si limita alla critica del voto di maturità in sé, ma avanza proposte concrete di riforma. Le richieste degli studenti spaziano dalla revisione dei criteri valutativi all’introduzione di prove più aperte e orientate allo sviluppo delle competenze trasversali, fino a una maggiore tutela del benessere psicologico degli studenti all’interno della scuola.

Anche il corpo docente è chiamato a un delicato ruolo di mediazione: se da un lato molti insegnanti sono consapevoli dei limiti dell’attuale sistema, dall’altro sottolineano la necessità di garantire una certa oggettività e trasparenza nella valutazione del merito. Il dibattito si infiamma anche per il rischio che un'estrema liberalizzazione della valutazione porti a una perdita di valore del diploma stesso.

Analisi critica del sistema scolastico italiano

Il caso Marconcini offre lo spunto per una riflessione più generale sulle problemi sistema scolastico Italia. Da anni, pedagogisti ed esperti denunciano come il sistema italiano sia ancora troppo appiattito sulla dimensione nozionistica dello studio e su una rigida verticalità gerarchica. Mentre in altri paesi europei si affermano modelli capaci di valorizzare l’esperienza, il lavoro di gruppo e la flessibilità, la scuola italiana mostra una certa resistenza ad abbandonare le proprie tradizioni.

Ne emerge un quadro fatto di classi spesso numerose, programmi ministeriali ancora lontani dalle specificità territoriali, e una scarsa attenzione agli strumenti innovativi di didattica, sebbene la pandemia abbia in parte accelerato processi di digitalizzazione e apertura all’uso delle tecnologie.

Il voto di maturità tra merito e simbolo

La riflessione attorno al "voto" della maturità presenta una doppia valenza: da una parte, rappresenta il simbolo della misurazione del merito individuale; dall’altra, è vissuto da molti studenti come un marchio che non sempre riflette il reale percorso di crescita. Alcuni ragazzi, infatti, sostengono che la valutazione finale risponda più a criteri formali che non alla reale acquisizione di competenze applicabili al di fuori della scuola.

Si tratta di una delle questioni più sensibili e dibattute: fino a che punto la maturità misura realmente la preparazione? È giusto che il giudizio conclusivo, così determinante per il futuro accademico e lavorativo, si basi ancora su modelli standardizzati? Il rifiuto del voto da parte di Pietro Marconcini riporta d’attualità queste domande.

Considerazioni psicologiche e sociali sui giovani e l’identità

Al centro della protesta vi sono temi legati all’identità, all’autostima e alla percezione del proprio valore. Secondo diversi studiosi di psicologia dell’adolescenza, il modo in cui i giovani vengono valutati a scuola incide profondamente sulla costruzione della loro identità personale e sociale. La richiesta di "essere ascoltati" non riguarda solo i metodi di esame, ma si estende all’approccio educativo nel suo insieme: oggi più che mai la scuola è chiamata a farsi luogo di crescita globale e non mera arena di giudizio.

In molti interventi di studenti e rappresentanti delle associazioni giovanili si ribadisce che il voto rischia di diventare una "etichetta" appiccicata per sempre, anziché uno strumento utile al miglioramento personale. In questo senso, il caso degli studenti che hanno rifiutato il voto si inserisce in un percorso di rivendicazione della soggettività e della responsabilizzazione individuale.

Prospettive future: quali riforme all’orizzonte?

Il caso di Pietro Marconcini alimenta la pressione, già forte, sulle istituzioni per avviare una stagione di riforme che tocchino in modo sostanziale la struttura della scuola italiana. Temi come la revisione del sistema di valutazione, l’introduzione di strumenti di sostegno psicologico agli studenti, una più stretta collaborazione tra scuola, Università e mondo del lavoro sono ormai divenuti centrali nelle agende di confronto tra Ministero, sindacati e associazioni studentesche.

Alcuni osservatori ritengono che il futuro dell’esame di Stato sarà necessariamente oggetto di una revisione profonda, con una maggiore attenzione ai percorsi individualizzati e alla personalizzazione degli apprendimenti. In questo senso, le proteste come quella di Pietro Marconcini potrebbero rappresentare un importante stimolo verso l’innovazione.

Conclusione: una protesta che accende un dibattito necessario

La scelta di Pietro Marconcini di rifiutare il voto di maturità non rappresenta solo un gesto eclatante ma racconta il bisogno, sempre più diffuso fra i giovani, di partecipare in prima persona alla ridefinizione dei modelli educativi. Al di là delle reazioni immediate, la sua lettera ha generato un dibattito che promette di lasciare tracce profonde nella cultura scolastica del Paese.

Se da un lato il rischio è quello della delegittimazione dell’esame di Stato, dall’altro si apre una preziosa opportunità: ascoltare la voce degli studenti, coinvolgerli nella progettazione di una scuola davvero inclusiva, capace di valorizzare le diversità e accogliere le sfide del tempo. In un’Italia che affronta cambiamenti epocali, le proteste scuola Roma 2025 e il movimento degli studenti maturandi ci ricordano che la scuola non deve essere una mera macchina di trasmissione del sapere, ma un luogo di confronto, crescita e dialogo. La storia di Pietro Marconcini, nell’anno della maturità più discussa, potrebbe essere ricordata come scintilla di un cambiamento atteso da tempo.